色温度(ホワイトバランス)

色温度という言葉は、フィルムの時代では聞きなれない用語でした。

日常使用されている温度は摂氏で表し、固体(水・H2O)が液体となった時点を0℃とし、その液体

が気体と成った時点を100℃として、100等分にしたものが1℃です。

色温度計は産業界では高温領域で多く使用されています。

1)色温度Kとは

Kの記号(人名による)は絶対温度を表す記号で、マイナス温度273.14℃を0Kとします。

この温度以下は存在しない(原子・分子のエネルギーの活動が停止するため)。

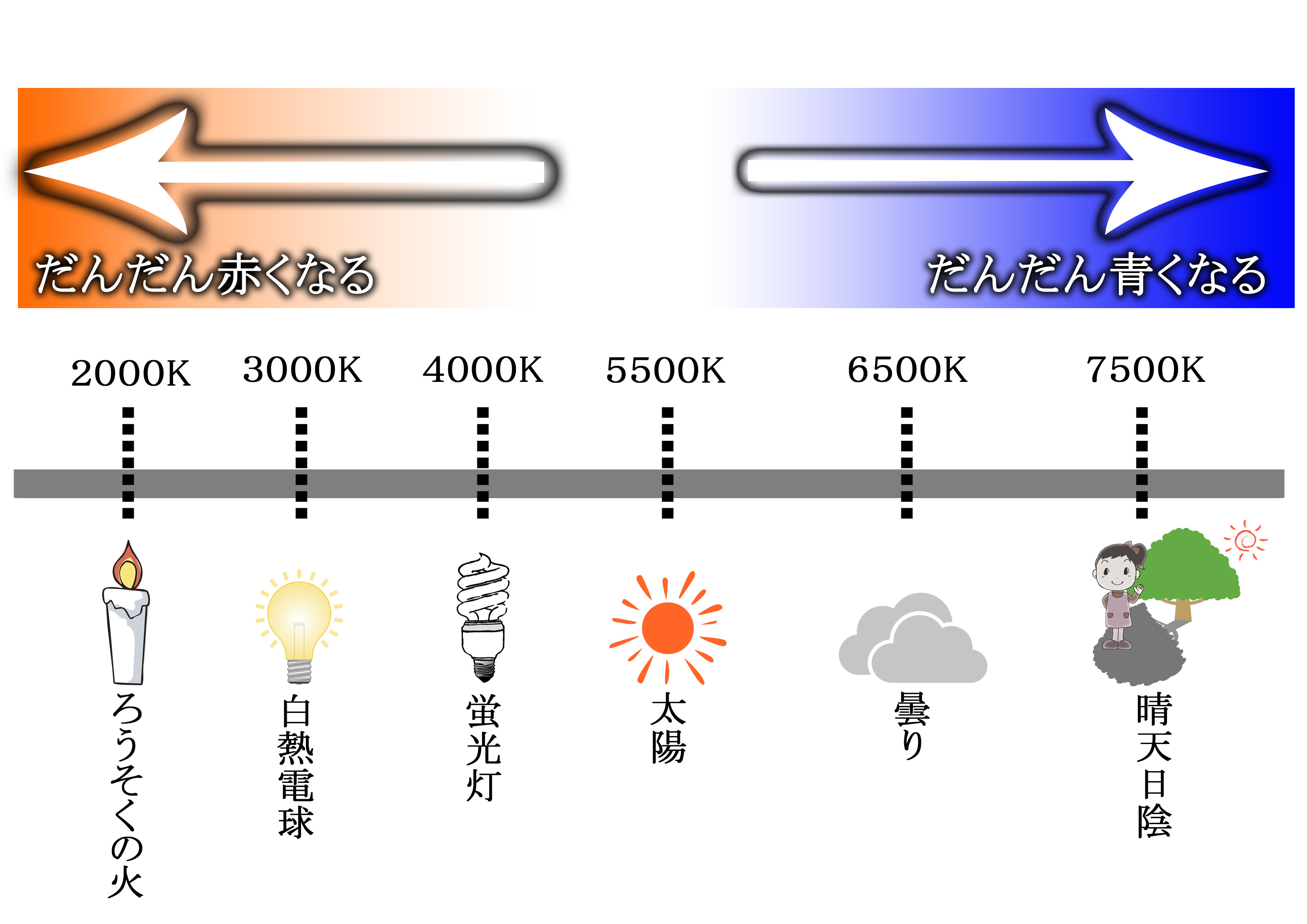

「図1」は温度に対しての色の変化です。低い温度側の色は赤み、中間の5500K近辺では白色の

太陽光で、高温側に向かうほど青みが強くなります。

「図2・3」は温度に対しての色の変化です。温度が高くなるほど青味となります

2)デジタルカメラの色温度

デジカメの色温度及び画像ソフトの色温度は色が反対で、低温側が青味で、高温側で赤味です

(「画像A~C」)。

なぜこの様に色を反対色にしたのか、カメラの説明書では詳細には明記していません。

PXカメラの説明書では、低温側は赤色を抜いて青色とし、高温側は青色を抜いて赤色とすると説明

されています。

白い色をより白くすることと、色かぶりを修正するために色を反転しているとのことです。

次回その2(可視光線)に関連しているのでは?。

撮影時にRAWファイルの形式で撮影しないと、色温度の調整は出来ません。

図1 色温度表